Бажов Солнечный Камень Краткое Содержание

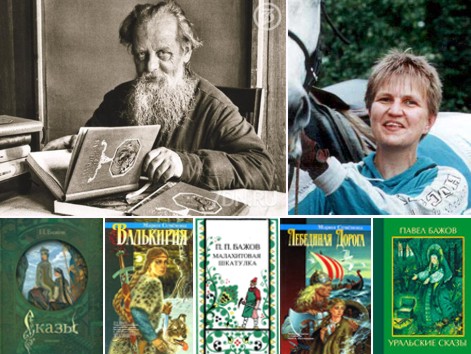

Павел Петрович Бажов – знаменитый русский и советский писатель. Он родился в 1879 году в семье горного мастера.

Сказка Уральские сказки Солнечный камень Павел Петрович Бажов Против нашей Ильменской. Feb 1, 2018 - Краткое содержание Малахитовая шкатулка. (Бажов П.П.). Только камни на стене сверкают. Хранители сказок: Солнечный камень.

Рудники и заводы окружали будущего писателя с детства. Его юность была связана с партизанской борьбой за советскую власть в восточном Казахстане (Усть-Каменогорск, Семипалатинск). В начале 1920-х будущий писатель вернулся на Урал, где начал записывать местный фольклор.

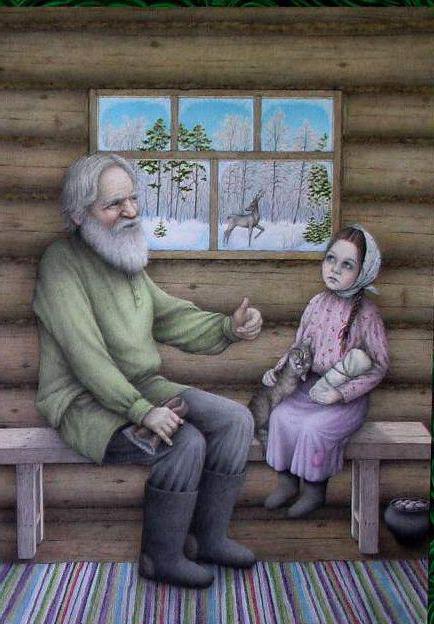

Прославился Бажов своими рассказами, первый из которых был опубликован в 1936 году. Истоки «Малахитовой шкатулки» Павел Петрович услышал старинные уральские предания от сторожа Василия Хмелинина. Произошло это в конце 19 века, будущий писатель был еще подростком. Повествования рассказывали о горном деле, опасностях, подстерегавших рудокопов, красоте недр и редких камней. Старинные легенды поразили воображение юноши. Спустя тридцать лет он вернулся в родные места и начал записывать предания, которые рассказывали старики. На основе сюжетных мотивов фольклорных легенд Бажов создал великолепные произведения.

Писатель именовал их Позже они вышли отдельным сборником под названием «Малахитовая шкатулка». Главные герои Многие дети знают сказки «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок», «Горный мастер». Эти произведения реалистичны. Они подробно описывают быт уральских горных рабочих. Образы Степана, Настасьи, Данилы-мастера, Кати и других персонажей разработаны с глубокой психологической достоверностью. Однако в рассказах действуют и фантастические существа. Малахитница, или Хозяйка Медной горы.

Великий Полоз. Голубая змейка.

Земляная кошка. Серебряное копытце. Бабка Синюшка. Огневушка-поскакушка.

Писатель старается передать не только подлинный быт, но и живую речь своих героев. Прототипами персонажей были люди, которых Бажов знал с детства. Многие из них считались легендарными личностями своего времени. Их имена обессмертили народные предания. Реальные персонажи Прототип рассказчика Деда Слышко – сторож Василий Хмелинин, познакомивший молодого Бажова с уральскими легендами. Писатель знал бывшего заводского рабочего очень хорошо.

Образец справки о доходах украина для кредита. Сторож пересыпал свою речь словечком «слышь-ко». Отсюда и прозвище. Прототипом барина, периодически приезжавшего на рудники, был известный предприниматель Алексей Турчанинов, живший во времена императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Именно ему принадлежала идея художественной обработки малахита, о которой рассказывает Бажов в своих произведениях.

Прототипом Данилы стал известный русский мастер Зверев. Он был горщиком – так называли специалистов по добыче драгоценных и полудрагоценных камней. Данила Зверев, как и вдохновленный им литературный персонаж, отличался слабым здоровьем. За худобу и малый рост его называли Легоньким.

У Данилы-мастера Бажова тоже есть прозвище – Недокормыш. Медной горы хозяйка Не менее интересны и фантастические персонажи уральских сказов.

Один из них – Хозяйка Медной горы. Под внешностью прекрасной черноволосой женщины в зеленом платье с малахитовым узором скрывается могучая волшебница.

Она – хранительница Уральских гор и рудников. Малахитница помогает настоящим профессионалам и творческим людям.

Она освободила Степана от цепей, одарила его невесту Настю и дочь Танюшку, обучила Данилу секретам мастерства. Хозяйка Медной горы заботится о своих подопечных и защищает их от злых людей. Она превратила жестокого приказчика Северьяна в глыбу камня. Могучая волшебница показана автором и как обычная женщина – благородная, любящая и страдающая.

Она привязывается к Степану, но отпускает его к невесте. Великий Полоз, Бабка Синюшка и Огневушка-поскакушка Бажова наполнен фантастическими образами.

Один из них – Великий Полоз. Он – владелец всего золота в округе. Образ могучего змея есть в мифах и сказаниях многих народов. В уральских сказах фигурируют и дочери Великого Полоза – Медяницы. Бабка Синюшка – персонаж с многочисленными истоками. Она – «родственница» Бабы-Яги из славянского фольклора. Синюшка – персонаж, стоящий на грани реального и потустороннего миров.

Она предстает перед героем-человеком в двух обличиях – как молодая красавица и как старуха в синей одежде. Подобный персонаж есть в легендах народа манси, в старину населявшего Урал. Бабка Синюшка – важный образ местного фольклора. Ее появление связано с болотным газом, который издали наблюдали рудокопы. Загадочная синяя дымка будила воображение, вызывая появление нового фольклорного персонажа.

'Каменный цветок' Бажова связан с антропоморфными фантастическими образами. Один из них – Огневушка-поскакушка. Этот персонаж выглядит как веселая маленькая девочка.

Она танцует в том месте, где есть залежи золота. Огневушка-поскакушка появляется перед старателями неожиданно. Ее танец восхищает присутствующих. Этот образ исследователи связывают с Золотой Бабой – древним божеством манси. Серебряное копытце, Голубая змейка и Земляная кошка Помимо фантастических героев, имеющих человеческий облик, в уральских сказах есть и персонажи-звери.

Например, Серебряное копытце. Так называется одна из сказок Бажова.

Серебряное копытце – это волшебный козел. Он выбивает из земли драгоценные камни.

У него есть одно серебряное копыто. Им он бьет землю, из которой выскакивают изумруды и рубины. «Каменный цветок» Бажова – один из рассказов сборника «Малахитовая шкатулка». Детям родители часто читают сказку «Голубая змейка». В ее центре находится фантастический персонаж, способный как одарить хорошего человека, так и покарать злодея.

С одной стороны у Голубой змейки – золотая пыль, а с другой – черная. Где человек окажется, так и жизнь его пойдет. Голубая змейка золотой пылью отмечает месторождение драгоценного металла, которое находится близко к поверхности. Еще один фантастический персонаж уральских сказов – Земляная кошка.

Она связана с древнеславянской легендой о тайных кладах. Их охранял кот. У Бажова этот персонаж помогает найти дорогу девушке Дуняхе. Кошка ходит под землей. Только ее светящиеся уши видят люди над поверхностью.

Реальным прототипом образа являются выбросы сернистого газа. Они часто принимают форму треугольника. Искрящийся напоминал старателям кошачьи уши. Укорененные в родной земле «Каменный цветок» Бажова входит в сборник «Малахитовая шкатулка», опубликованный в 1939 году. Это рассказ, адаптированный для детского восприятия. Сборник включает лучшие произведения писателя. Герои многих сказок состоят в родственных отношениях.

Например, Танюшка из «Малахитовой шкатулки» – дочь Степана и Насти (героев «Медной горы Хозяйки»). А персонаж «Хрупкой веточки» Митюнька – сын Данилы и Кати («Каменный цветок», «Горный мастер»). Легко представить, что все герои уральских сказов – соседи, живущие в одной деревне. Однако их прототипы явно из разных эпох. «Каменный цветок» – произведение уникальное.

Его персонажи настолько колоритны, что не раз становились объектами творческой переработки. В них есть красота и правда. Герои Бажова – простые, искренние люди, сохраняющие связь с родной землей. В уральских сказах присутствуют приметы конкретной исторической эпохи.

Это проявляется в описании домашней утвари, посуды, а также способов обработки камня, типичных для того или иного времени. Привлекает читателей и колоритная речь персонажей, пересыпанная характерными словечками и ласковыми прозвищами.

Творчество и красота «Каменный цветок» – не только кладезь народных характеров и ярких фантастических образов. Герои уральских сказов – люди великодушные и благородные. Их стремления чисты.

И за это, как всегда происходит в сказках, они получают награду – богатство, семейное счастье и уважение окружающих. Многие положительные герои Бажова – люди творческие. Они умеют ценить красоту и стремятся к совершенству.

Яркий пример – Данила-мастер. Его восхищение красотой камня привело к попытке создать произведение искусства – чашу в форме цветка. Но мастер остался недоволен своей работой. Ведь в ней не было чуда Божьего творения – настоящего цветка, от которого сердце замирает и стремится ввысь. В поисках совершенства Данила отправился к Хозяйке Медной горы. Об этом рассказывает П. «Каменный цветок», краткое содержание которого необходимо знать школьникам, стал основой для творческого понимания труда.

Но Данила готов забыть свое мастерство, которому принес много жертв, ради счастья с любимой Катей. Опытный ремесленник и его юный ученик Начинается сказка «Каменный цветок» с описания старого мастера Прокопьича. Великолепный знаток своего дела, он оказался плохим педагогом. Мальчишек, которых по приказу барина приводил к Прокопьичу приказчик, мастер бил и наказывал.

Но результата добиться не мог. Возможно, что и не хотел. О причинах этого писатель умалчивает. Очередного ученика Прокопьич возвращал приказчику. Все мальчики, по словам старого мастера, оказались неспособными постичь ремесло. О тонкостях работы с малахитом пишет П. «Каменный цветок», краткое содержание которого излагается в статье, непосредственно связан с тонкостями камнерезной работы.

Считалось в народе нездоровым из-за малахитовой пыли. И вот привели к Прокопьичу Данилку Недокормыша. Паренек он был видный. Высокий и лицом ладный.

Да только худой очень. Вот и прозвали его Недокормышем. Сиротой был Данила. Сначала определили его в барские покои. Но не вышло из Данилы прислужника.

Он часто засматривался на красивые вещи – картины или драгоценности. И как будто не слышал барских приказов. По причине слабого здоровья не стал он и рудокопом.

Герой сказа Бажова «Каменный цветок» Данила отличался странной особенностью. Он мог долго смотреть на какой-нибудь предмет, например, травинку. Еще обладал он немалым терпением.

Приказчик заметил это, когда парень молча сносил удары кнута. Поэтому Данилку отдали учиться к Прокопьичу.

Молодой мастер и стремление к совершенству Талант мальчика проявился сразу. Старый мастер привязался к пареньку, относился к нему как к сыну.

Со временем Данила окреп, стал сильным и здоровым. Научил его Прокопьич всему, что сам умел.

Павел Бажов, «Каменный цветок» и его содержание хорошо известны в России. Перелом в рассказе наступает в тот момент, когда Данила закончил обучение и стал настоящим мастером. Жил он в достатке и покое, но счастливым себя не чувствовал. Все хотел настоящую красоту камня в изделии отразить. Однажды старичок-малахитчик рассказал Данилу о цветке, который есть в саду Хозяйки Медной горы. С той поры не было у парня покоя, даже любовь невесты Кати не радовала.

Так ему хотелось цветок увидеть. Однажды искал Данила камень подходящий на руднике. И вдруг явилась ему Хозяйка Медной горы.

Стал просить ее парень показать каменный цветок чудесный. Не хотела она, да сдалась. Когда увидел Данила прекрасные каменные деревья в волшебном саду, понял он, что не в силах создать ничего подобного. Загрустил мастер. А после и совсем ушел из дома накануне свадьбы. Найти его не смогли. Что же было дальше?

Рассказ Бажова «Каменный цветок» заканчивается открытым финалом. Никто не знал, что случилось с парнем. Продолжение истории находим в рассказе «Горный мастер».

Данилова невеста Катя замуж так и не вышла. Перебралась она в избу к Прокопьичу, стала смотреть за стариком. Решила Катя учиться ремеслу, чтобы заработок был. Когда умер старый мастер, стала девушка жить одна в его доме и поделки из малахита продавать. Камень чудесный находила она на Змеином руднике. А там вход в Медную гору был. И однажды увидела она Малахитницу.

Чуяла Катя, что жив Данила. И потребовала она вернуть жениха. Оказалось, что Данила тогда к волшебнице прибежал.

Краткое Содержание Горе От Ума

Не мог он жить без красоты чудесной. Но теперь попросил Данила Хозяйку отпустить его. Согласилась волшебница.

Вернулись Данила и Катя в деревню и стали жить долго и счастливо. Мораль сказки Детям очень интересно читать сказы Бажова. «Каменный цветок» – талантливое произведение.

Могучая сила (Хозяйка Медной горы) вознаградила одаренного мастера и его верную невесту. Не помешали их счастью пересуды односельчан, сплетни и злопыхательство. Писатель воссоздал настоящее народное предание. В нем есть место доброй волшебной силе и чистым человеческим чувствам. Идея произведения сложна для детского восприятия. Ребенку трудно понять, почему и как красота может завладеть человеческим сердцем. Но все же каждого школьника стоит познакомить с таким автором, как Бажов.

«Каменный цветок» – чему учит эта книга? У сказки есть мораль.

Добрые, искренние и верные своим идеалам люди, несмотря на свои ошибки, будут вознаграждены. Об этом позаботятся силы природы, которых наши предки очеловечили в легендах.

Бажов – единственный известный писатель советской России, который художественно обработал уральские сказания. Они связаны с рудниками, шахтами, горючими газами, тяжелой работой крепостных крестьян и чудесными драгоценностями, которые можно извлечь прямо из земли. Навязчивая идея Данилы Об этом пишет Бажов. «Каменный цветок», главная мысль которого заключается в преданности семье и призванию, рассказывает простым и понятным языком о великих человеческих ценностях.

Но как же быть с идеей о разрушительной силе красоты? Смогут ли ее понять школьники? Возможно, навязчивые мысли Данилы о каменном цветке вызваны колдовством Хозяйки Медной горы.

Но недовольство собственной работой появилось раньше знакомства с волшебницей. Анализ «Каменного цветка» Бажова не позволяет ответить на этот вопрос однозначно. Можно трактовать проблему по-разному. Многое будет зависеть от возраста ребенка. Лучше сделать акцент на положительных качествах главных героев. Педагогическое значение произведения очень велико. А замысловатый сюжет, интрига и прием «продолжение следует» помогут привлечь внимание ребенка.

Уральские сказы в свое время получили много позитивных рецензий и положительный отзыв. «Каменный цветок», Бажов – эти слова должны быть знакомы каждому школьнику.

Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому — на всяких языках про это записано: в Ильменских горах камни со всего света лежат. Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хитников всяких по загривку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.

Дело будто простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть.

Война тогда на полную силу шла. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так. Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно — с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивление людям. А сами друг на дружку нисколько не походили.

Вахоня — мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — глядеть страшно, нога медвежья и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит: — Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.

Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого.

Попеть, и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему соловей. Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не все, конечно, на казну да хозяев добывали.

Бывало, и сам-друг пески перелопачивали, — свою долю искали. Случалось, и находили, да в карманах не залежалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют всё, как полагается, и опять на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее. Оба бессемейные.

Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили — и айда. Вахоня гудит: — Пойдем поглядим, в коем месте люди хорошо живут.

Садык веселенько шагает да посмеивается: — Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам залотой писок сама рукам липнет. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станет.

— У тебя небось ни один не задержится, — отшучивался Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо. Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал. На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали. Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались.

По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за Советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит: — Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи старики, от лица Советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же, — говорит, — фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.

Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал — надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и всё хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется.

Краткое Содержание Преступление И Наказание

Заподумывали наши старики — как быть? Сбегали в Миас, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются: — Не до этого теперь, да и на то главки есть. Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу — одна главка, по золотому — другая, по каменному — третья. А как быть, коли на Ильменских горах всё есть.

Старики тогда и порешили: — Подадимся до самого товарища Ленина. Он небось найдет время. Стали собираться. Только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже.

А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное. Спорили, спорили, на том договорились: каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется. Вахоня расстарался насчет цирконов да фенакитов. В Кочкарь сбегал, спроворил так эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел, и камень все — самоцвет.

А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет: — Хо-хо-хо. Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо. Садык на это в обиде.

— Глупый, — говорит, — ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню — наплевать. Поехали в Москву.

Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и в сердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно.

Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Однем словом, беспокойство. Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой.

До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит: — Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва, поди-ко, а не Миас! Тут порядок требуется.

Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу. Садык отвечает: — Бачка Ленин желаим каминь казать. Вахоня тут же гудит: — Места богатые.

От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.

Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают. Нумерология шаг за шагом кей лагерквиста. Владимир Ильич послушал, послушал и говорит: — Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо. Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит. Владимир Ильич и спрашивает: — Куда эти камни идут?

Вахоня отвечает — для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал: — С этим погодить можно. Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает: — Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь Владимир Ильич удивился: — У вас, смотрю, из разных стран камни.

— Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался.

Каменный мозга-каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солничный каминь находили. Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит: — Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему.

Этого добра и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.

Садык слышит этот разговор и дальше старается: — Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят. — Это, — говорит Владимир Ильич, — всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.

Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит: — Спасибо вам, старики, за заботу.

Большое вы дело сделали! Государственное! — и руки им, понимаешь, пожал. Ну, те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами, как росой, покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает: — Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!

Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить. Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили.

Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.

С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется. Писатель и фольклорист Павел Петрович Бажов родился 27 января 1879 года недалеко от Екатеринбурга, в семье потомственного горнозаводского мастера. Семья часто переезжала с завода на завод, поэтому мальчик хорошо узнал горный округ. Учился в духовной семинарии, позже работал учителем. Во время летних каникул путешествовал по Уралу, собирал фольклор. Во время Гражданской войны (1917-1922) стал журналистом.

Когда работал в разных изданиях, читал письма крестьян, многие их выражения позднее Бажов использовал в речи своих героев. Очерки «Уральские были» были опубликованы в 1924 году, а первый сказ «Девка Азова» вышел в 1936.

Книга «Малахитовая шкатулка» принесла Бажову заслуженную любовь читателей и известность, в 1943 писатель получил за нее Сталинскую премию. Главная особенность его сказов - переплетение сказочных и реалистичных образов: Хозяйка Медной горы, Великий Полоз, Данила-мастер, Танюшка. Бажов воспевал талант, труд и мастерство простого человека. Павел Петрович умер 3 декабря 1950 года в Москве. На основе сказов писателя поставлены балеты и оперы, сняты мультфильмы и фильмы.